第30回かわさきロボット競技大会競技規則(PDF)

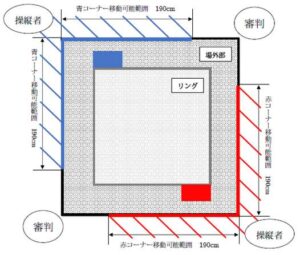

第30回かわさきロボット競技大会リング図(PDF)

※2025年5月21日追記

スタート台の寸法は、29回大会と同じく、35センチメートル×45センチメートルです。

※2025年6月23日追記

第3章第8条の連番(採番)を修正しました(番号のみ。本文は変更なし)。

第30回かわさきロボット競技大会

競技規則

第1章 大会の目的と組織

第1条 本規則は、かわさきロボット競技大会(以下「大会」)の実施にあたり、公平で安全に、かつ円滑に大会を運営するためのものである。

1.本大会の目的を「若手技術者の育成を目的としたものづくり登竜門」とし、具体的には以下のように定める。

1)本大会を通じた、実践的なものづくりを体験する場を提供する

2)本大会を通じて、ものづくりの素晴らしさを啓蒙する場を提供する

3)本大会を通じて、他者を敬い、技術に謙虚な姿勢を学ぶ場とする

2.大会の開催のため、以下の組織、部門を設置する。

1)「かわさきロボット競技大会実行委員会」を組織する

2)大会の運営のため、「運営部」を組織する

3)必要に応じて「実行委員会」あるいは「運営部」のもとに部署、部門、担当を設ける

4)上記の組織、部署、部門をまとめて、本規則内では「大会運営」と呼ぶ

第2章 用語の定義

第2条 大会では、参加者がチームを組んで用意したロボットによる競技を行い、大会運営の判定によって勝敗を決定する。

1.大会の内容は、以下のように定める。

1)大会は、「予選」と「決勝」という2つのプログラムに分かれる。さらに、「決勝」の中で、優勝ロボットを決める「順位決定戦」を行う

2)予選、決勝、順位決定戦の内容、試合方式は、参加チーム募集時に公表する

3)上記2つのプログラムの他、エキジビションとして「特別戦」を行うことがある

2.大会における「チーム」は、以下のように定める。

1)本規則及び募集要項に従い、大会参加を申し込んだチームを「エントリーチーム」と呼ぶ

2)エントリーチームの中で、大会運営から参加資格を付与されたチームを「参加チーム」と呼ぶ

3)参加チームのうち、大会当日会場で受付を行い、機体審査を通過したチームを「出場チーム」と呼ぶ

4)出場チームのうち、各試合に出場する2チームを「試合チーム」と呼ぶ

5)チームは最低2名、最大4名のメンバーで構成され、うち1名は「キャプテン」としてチームを代表する

6)キャプテンの変更は原則不可とする。ただし、特別な理由が発生した場合に限り、大会運営の許可を得て変更できる

7)チームのうち1名は、ロボットを操縦し、このメンバーを「操縦者」と呼ぶ

8)キャプテンと操縦者は同一人物が兼ねても良い

9)チームメンバーに変更、増員がある場合は、大会運営が指定する期日までに書類の再提出を行い、許可を受ける必要がある

10)出場チームは固有のチーム番号を持つ。大会運営はこのチーム番号を用いてチームの管理を行い、チーム名やロボット名を補助的に使用することがある

3.大会の「ロボット」は、以下のように定める。

1)ロボットは、参加チームが大会規則に従い、独自に製作する

2)ロボットの詳細は、第3章に定める

4.大会の「競技」は、以下のように定める。

1)競技は、大会規則で定める「リング」にて行い、使用するリングの詳細は、第3条に定める

2)競技の詳細は、第4章に定める

第3条 ロボットが競技を行う「リング」を、以下のように定める。

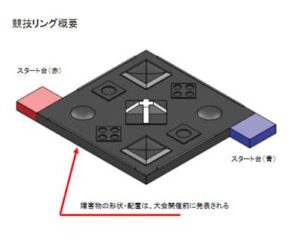

1.大会で使用するリングは、以下の要素で構成される。

1)リングは、競技を行う「フィールド」、競技開始時にロボットを配置する「スタート台」、フィールド周辺の「場外部」の3つの要素から構成される

2)フィールドは、高さ(側面)13センチメートル、一辺190センチメートルの木製板の上に、黒色硬質ゴム(または天然ゴム)を貼り合わせた正方形とする

3)フィールド上には、障害物を複数個配置する

4)「障害物」の数や形状などは、大会運営が定め、参加チーム募集時に公表する

5)フィールドには、対角線上に「赤コーナー」と「青コーナー」を設ける

6)赤コーナー、青コーナーには、それぞれの色のスタート台を長辺側がフィールドに接する向きで配置する

7)フィールドの外縁には、幅5センチメートルの白線を引くとともに、高さ2.2センチメートル、断面が半楕円形のエッジバンクを部分的に設ける

8)「フィールド」とその側面部分を含む190センチメートル四方および、スタート台部分を「競技エリア」とする

9)勝敗判定の明確化とロボットの落下防止のため、競技エリア周囲に「場外部」を設ける

10)上記構成要素の他に、ランプや時間表示器など大会に必要な機材をリングおよびその周辺に用意することがある

11)競技エリア、障害物の配置等については、別に用意する補則に詳細を記載する

第3章 ロボットの仕様

第4条 大会で試合を行う「ロボット」を以下のように定める。

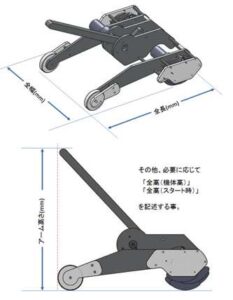

1.ロボットは、移動のための「脚」と、攻撃のための「腕」を備え、操作のための「通信機器」および、動作に必要な「駆動源」、とそれにエネルギーを供給する「動力源」から構成される。

2.ロボットの外形は、試合開始時に、幅25センチメートル、奥行き35センチメートル、高さ70センチメートルの四角形の空間内に停止したまま収まることとする。

3.試合開始後に、ロボットが変形し寸法が変わることは問題ない。

4.ロボットの質量は、試合開始時に質量3,300グラム以内とする。

5.ロボットの「脚」の詳細は、第5条に定める。

6.ロボットの「腕」の詳細は、第6条に定める。

7.ロボットの「通信機器」の詳細は、第7条に定める。

8.ロボットの「駆動源」、「動力源」の詳細は、第8条に定める。

第5条 ロボットの移動のための「脚」を以下のように定める。

1.「脚」は、「駆動源」からの動力を伝える「脚機構」と、フィールドに接地する部分の「足裏」で構成される。

2.「脚機構」は、「足裏」が回転運動する場合、「足裏」の接地面が360度外側を向いて回転しないものとする。

1)車輪や無限軌道は、「脚機構」ではないため、これを禁止する

2)車輪や無限軌道と判別される可能性がある脚は、大会前に大会運営の事前確認を受けること

3.脚機構の駆動源に自由回転するモーターを使用する場合は、大会規則に定めるモーター(以下、規定モーター)を使用すること。駆動源が自由回転しない場合はこの制限は当てはまらない。

4.駆動源を持たない車輪を、脚の補助として使用できる。

第6条 ロボットが攻撃に使用する「腕」は、以下のように定める。

1.腕は、「駆動源」からの動力を伝える「腕機構」と、相手ロボットに接触し攻撃する「アーム作動面」で構成される。

1)腕機構とアーム作動面の目的は、相手ロボットを意図的に破壊し、危険な動きをすることではない

2.腕機構の駆動源に自由回転するモーターを使用する場合は、規定モーターを使用すること。駆動源が自由回転しない場合はこの制限は当てはまらない。

3.アーム作動面は、フィールドの床面を基準として高さ20センチメートルの位置を、任意に通過できるようにすること。

4.腕機構の駆動源に規定モーターを使用する場合は、出力軸1つに対して、規定モーター4つまでとする。

5.事故やケガを防ぐため、腕の動きやそのパーツは安全に配慮した形状、機構、装置を備えること。

第7条 ロボットの操作のための「通信機器」を以下のように定める。

1.以下の通信方式に対応した、双葉電子工業株式会社が販売するラジオコントロールシステムを使用すること。

1)通信方式:FASST, FASSTest,、FHSS、 T-FHS(AIR,AIR MONO、 T-FHSS(SR)、S-FHSS、 T-FHSS

2)Futabaロゴマークと技適マークが付いているプロポのみ使用可。なお、OEM品および並行輸入品は不可とする

3)Futabaロゴマークが無い双葉電子工業製受信機については、技適マークが付いている送受信機のみ使用可能とする。ただし、テレメトリ機能のない受信機は技適マーク不要。なお、OEM品および並行輸入品は不可とする

2.ロボット1台につき、1式(送信機兼コントローラー、受信機の組)のみ使用する。

3.「送信機兼コントローラー」は、操縦者が持つロボットの操縦に使用する機器をさし、受信機はロボットに取り付ける機器とする。

4.通信機器、特にロボットの受信機は、大会運営が機種などの確認が容易にできるように、視認しやすい位置や構造にしておくこと。

第8条 ロボットの動作のための「駆動源」と「動力源」を以下のように定める。

1.駆動源は、腕や脚、その他の機構を動かすモーターなどのパーツを指す。

2.「規定モーター」は以下のモーターとする。

1)マブチモーター製、タミヤ製またはJohnson正規品の「380モーター」

2)タミヤ製の「タミヤギヤードモーター380K」

3)タミヤ製の「380スポーツチューンモーター」

3.上記「規定モーター」以外でも、以下の駆動源をロボットに使用することができる。

1)空気圧、油圧による動力、バネなどの動力

2)ラジコン、あるいはロボット用のサーボモーター

3)その他、大会運営が認めた駆動源

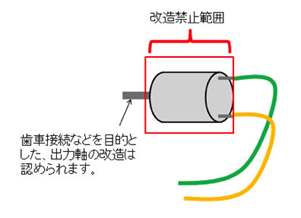

4.上記1項2項を満たしていても、以下に当てはまる駆動源は使用できない。

1)一般流通で市販していないもの(非正規品の可能性があるため)

2)参加者が製品に対して独自に加工、改造を施したもの(安全面の懸念があるため)

3)独自の加工、改造が認められる範囲は以下の図の通りとする

5.動力源は、ロボットを動かすためのエネルギーを供給するもので、以下のものを使用可能とする。

1)空気圧、油圧、バネ、ゴム

2)「マンガン電池」「アルカリ電池」といった一次電池

3)「ニッケルカドミウム電池」「ニッケル水素電池」「鉛蓄電池」といった二次電池

4)二次電池のうち、特に「リチウム系電池」については、次項の規則に従うこと

5)その他、大会運営が認めた動力源

6.リチウム系電池を使用する場合は、特に以下の制限を設ける

1)リチウムフェライトのみ使用可能とする。

2)リチウムフェライト対応の充電器を使用すること。

3)送信機兼コントローラーへのリチウム系バッテリーの使用は特に規定しないが、安全に十分に留意して使用すること

7.二次電池の場合、以下の注意事項を必ず守ること

1)バッテリー及び充電器は、メーカーの指示に従い市販の純正品以外を使用しないこと

2)安全面の懸念があるため、市販セル(バラセル)を使用した自作パッケージの使用は禁止

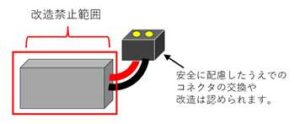

3)バッテリー及び充電器は、外観などに一切の改造を行わないこと

4)使用中及び充電中に異常が確認された場合、速やかに使用を中止すること

5)使用するバッテリーに対応した充電器を必ず使用すること

6)バッテリーパックの場合、以下の図の範囲外の独自の加工、改造は認められない

8.試合中の攻撃や振動などが原因で発煙、発火などしないように、動力源の搭載位置やケーブル、コネクタに安全対策、保護を行うこと。

第9条 ロボットは、以下の機能を備えることができる。

1.試合中にダウンの判定を受けた場合、復帰するための機構(以下、「復帰機構」)。ただし、復帰機構で攻撃してはならない。

2.復帰機構の駆動源に自由回転するモーターを使用する場合は、規定モーターを使用すること。駆動源が自由回転しない場合はこの制限は当てはまらない。

3.第7条で定める通信機器の他に、通信機能を備えたマイクロコンピューター等を搭載することは規制しない。ただし、無線通信機能は使用してはならない。

第10条 ロボットには、以下の機能、パーツを持たせてはならない。

1.妨害電波などを使い、相手の通信機器の正常な動作ができなくなる機能。

2.足裏に滑り止め目的の鋭利なパーツ、あるいは粘着性のパーツなどを用い、意図的にフィールドを傷つける、汚す機能。

3.アーム作動面の形状やその動きにより、意図的に相手ロボット、あるいはフィールドの破壊が可能な機能。

4.液体、粉末及び気体を噴射する機能。ただし、液体、粉末及び気体を内蔵することは問題ない。

5.発火、発煙を目的とした機能。

6.物体を飛ばす、投げるなどの機能。物体には、網やチェーン、紐なども含まれる。

7.試合の妨げとなる、音の出力機能や光などの表示機器

8.上記機能について、大会運営から、その機能やパーツの除去を求めることがある。

第4章 競技の進行

第11条 競技を以下のように定める。

1.競技は、試合チームの「呼び出し」、競技を行うロボットの「機体審査」を経て、ロボットの動作を最終確認する「動作確認」、審判による「試合開始の宣言」、勝敗を決するための「試合」、そして「試合結果の発表」からなる。

2.競技開始時に試合チームが見当たらない場合、審判が「呼び出し」を行う。「呼び出し」では、審判がチーム番号を使いチームメンバーの有無を確認し、呼び出し時間を宣言、時間計測を開始する。

1)呼び出し時間は宣言から3分間とする

2)呼び出し時間内に試合チームが「試合前機体審査」を終了しリングに試合ができる状態であることを審判が確認することで、呼び出しが終了する

3.大会に出場するためには、「受付時機体審査」を行い、審査に通過しなければならない。なお、「受付時機体審査」および「試合前機体審査」の詳細は第14条で定める。

4.「動作確認」は、ロボットが試合を行うことができる状態かを確認するため、審判がその開始と終了を試合チームに指示する。

1)動作確認では、試合チームのメンバーがロボットを操作し、動作を確認する

2)動作確認の時間は規定しないが、素早く行い、審判の指示に従うこと

5.試合開始の宣言では、「予選・決勝」や「第何試合」といった情報と合わせて、審判が試合開始を宣言する。この後、試合チームはリングの指定範囲内にとどまること。

1)リングの指定範囲の詳細は、以下の図に定める

2)試合チームのメンバー以外が、指定された試合チームの待機席とその付近に立ち入ることはできない

6.「試合開始の宣言」から「試合結果の発表」まで、試合チームは定められた「修理時間」を使うことができる。

1)上記以外、「機体審査」終了後から「試合時間の宣言」の間は、ロボットの修理作業を行うことはできない

2)「修理」および修理を行うことが出来る「修理時間」の詳細は、第14条に定める

7.「試合」では、定められた「ラウンド」を取り合い、試合の勝敗を決定する。定められラウンド内に勝敗が決しないときは、「延長ラウンド」を行う。

8.ラウンドの時間およびラウンド数は、予選、決勝(順位決定戦含む)それぞれで以下のように定める。

1)予選 ラウンド時間 2分、ラウンド数 1

2)決勝 ラウンド時間 2分、ラウンド数 3(最大)

3)延長ラウンドは、予選、決勝ともに ラウンド時間 2分、ラウンド数 1

|

予選 |

決勝 |

|

|

ラウンド時間 |

2分 |

2分 |

|

ラウンド数 |

1ラウンド |

3ラウンド |

|

延長ラウンド |

1ラウンド2分 |

1ラウンド2分 |

9.審判による「試合開始の宣言」を受けて、操縦者は送信機兼コントローラーを使いロボットの操作を開始する。

10.「試合」中、審判は必要に応じて「試合を中止」することができる。

1)「試合の中止」から「試合の再開」までの時間は、試合時間とみなさない

2)「試合の中止」の宣言の後、審判の指示によりロボットの位置を変更することがある

3)「試合の再開」の宣言により、試合が再開される

11.試合中に以下の状態になった場合、「試合中止」を宣言することがある。

1)双方のロボットが一定時間継続して、移動動作を停止した場合。一定時間の目安は30秒とするが、状況によってこの時間に満たない場合もありうる

2)双方のロボットが同時に倒れた、または場外部に出た場合

3)上記以外、試合の進行や安全面などの点で、審判が必要と判断した場合

12.「試合中止」の後、「試合の再開」の他に、必要に応じて審判は「取り直し」を指示することができる。このとき、ロボットはそれぞれのスタート台から試合を再開する。

第5章 試合の勝敗

第12条 勝敗は、相手ロボットの場外、転倒、一定時間の無動作などの条件に基づいて、以下の様に決定する。

1.勝敗は、ラウンドごとに行い、赤あるいは青コーナーのどちらかのチームの「勝利」(もう片方は「負け」)、あるいは「引き分け」のいずれかの結果となる(以下、説明のため、試合チームのロボットを「ロボットA」「ロボットB」と呼び説明する)。

2.ラウンド内に、相手となる「ロボットB」に対して、以下の条件を満たした「ロボットA」のチームに「1本」を与え、そのラウンドを勝利とする。

1)「ロボットA」の攻撃などにより、「ロボットB」が場外部に接触した場合

2)「ロボットA」の攻撃などにより、「ロボットB」が「ダウン」判定からさらに、「10カウント」判定を受けた場合(詳細は、第13条に定める)

3.ラウンド内に、「ロボットB」やその「ロボットB」のチームが以下の条件を満たした場合、相手「ロボットA」とそのチームに対して「1本」を与え、そのラウンドを「勝利」とする。

1)「ロボットB」のチームが、審判による「呼び出し」宣言後、時間内に「機体審査」を終了し試合が開始できる状態にない場合(「ロボットBの不戦敗」)

2)30秒間「ロボットB」が移動しないなど、「戦意なし」とみなされる行為をした場合

3)「ロボットB」からの発煙、発火が認められた場合

4)「ロボットB」のチームメンバーから、審判に「ギブアップ」が申請された場合

4.試合チームのどちらにも「1本」が与えられない場合、そのラウンドは「引き分け」となる。

5.予選、決勝それぞれに定められたラウンドのうち、予選は1ラウンド、決勝は2ラウンドを先取したチームを、その試合の勝者とする。

6.予選、決勝それぞれに定められたラウンドで試合の勝者が決まらない場合、延長ラウンドを行い、そのラウンドを勝利したチームを試合の勝者とする。

7.延長ラウンドを含むすべてのラウンドが終了した状態で、試合の勝者が決められない場合、以下の「勝敗判定」を行い、その結果により試合の勝者を決める。

1)試合中のそれぞれのチームの反則の数

2)攻撃の優位性

3)それぞれのチームメンバーの試合中の態度

4)表裏が赤青に塗り分けられたコインを使い、審判コイントスを行った結果、コインの上になった色のチーム

8.審判の判定に不服がある場合は、その試合の終了までに当該試合の審判に対して、異議の申し立てを行うことができる。

1)審判に対して、「異議を申し立てます」と明確に伝えることで、異議の申し立てができる

2)異議の申し立ては、当該チームのキャプテンのみが行うことができる

第13条 ダウン判定と10カウント判定

1.審判は、ロボットが任意に移動できない状態と判定した場合、そのロボットに「ダウン」を宣言できる。

2.「ロボットA」と「ロボットB」が試合中、「ロボットB」がダウンした後の判定は、以下の通りとする。

1)ダウン状態が続いている場合、審判は「1」からカウントを開始する。10カウント(「…、9、それまで」)終了までに復帰しない場合は、「ロボットA」に1本を与える

2)ダウン中に、再び走行可能な状態に復帰したと判断した場合、審判がダウンからの「復帰」を宣言する。このとき、「ロボットB」のダウンカウントはリセットされる

3)「ロボットB」のカウントダウン中に、「ロボットA」もダウンした場合、「ロボットA」と「ロボットB」のカウントダウンは別々に行われる

4)「ロボットB」のカウントダウン中に、「ロボットA」が場外部に出た場合、カウントダウンを終了し、「ロボットB」に1本を与える

第6章 審査と修理

第14条 「機体審査」には、大会当日の受付で行う「受付時機体審査」と、試合の前に行う「試合前機体審査」の2つがある。

1.「受付時機体審査」は、大会前に提出された書類に基づき、大会に出場するロボットと書類との差異、大会規則に適合しているかを審査する。

2.「受付時機体審査」を通過したロボットの状態から、パーツなどの追加を含む機体構造の変更をしてはならない。

3.「受付時機体審査」では、ロボットが「受付時機体審査」から変更が無いか、と大会規則に適合しているかを審査する。

4.試合によりロボットが正常に動作しない場合、動作を回復するため修理することができる。

5.修理を行う際は、必ずチームメンバーが審判に「修理の申請」を行い、審判が認めた後に行うこと。

6.修理時間は、1試合を通じてチームごとに累計5分間とし、ラウンドをまたいで積算される。

7.修理の際にできることは、以下の通り。

1)「受付時機体審査」に通過した状態から、パーツなどを除去すること

2)「受付時機体審査」に通過した状態と同じ機構のパーツ、ユニットを用意し、交換すること。ただし、駆動源、動力源を含むパーツ、ユニットは交換できない

8.前項2号の交換を行った場合、修理時間内に再度「試合前機体審査」を受け、審査に合格しなければならない。

9.修理は、「試合中止」の宣言から、「試合再開」までの間、または延長ラウンドを含むラウンド間に行うことができる。

1)試合以外の時間で、バッテリーなど消耗した「動力源」のパーツを交換、あるいは補充することは修理にあたらない

10.大会運営が認めた場合、修理時間の他に任意の準備時間を設ける場合がある。その場合、ロボットの修理、整備は大会運営が用意する場所にて行うこと。

第7章 審判と反則

第15条 大会運営は、試合の円滑な進行と勝敗の判定の為、各リング2名の「審判」を配置する。

1.2名の「審判」のうち、1名は「主審」、もう一名は「副審」とする。

2.主審をリング奥、副審をリング手前に配置する。

3.主審は、試合の進行および宣言、試合チームの修理時間を管理する。

4.副審は、試合時間の計測と表示操作を担当する。

5.主審、副審ともに、赤青の審判旗を持つ。審判旗は、25センチメートル四方の布地で、直径1.5センチメートル、長さ35センチメートルの絵に取り付けられたものとする。

6.「運営委員会」は、試合の進行を監督し、必要に応じて審判の判定に対する助言を行うことができる。

第16条 反則行為の内容と、その場合の対応を以下のように定める。

1.大会運営が以下の反則行為を確認した場合、それを行ったチームの相手チームに1本を与える。

1)スタート準備の指示において、1分以内にスタート時の姿勢を取らない場合

2)試合中に、チームメンバーが審判の許可なくロボットに触れた場合

2.競技中、大会運営が以下の反則行為を確認した場合、1回目は警告を与える。2回目に再び反則行為を行ったチームの相手チームに1本を与える

1)正当な理由なく、審判による試合の進行を妨げた場合

2)正当な理由なく、審判の指示に従わなかった場合

3)その他、試合の公正を害する行為を行った場合

4)上記警告は、1試合を通じて積算する

3.競技中、大会運営が以下の反則行為を確認した場合、重大な反則として該当チームの大会参加資格をはく奪し、失格とし、その後のすべての試合に出場することはできない。

1)相手ロボットを意図的に破壊し、危険な動きをした場合

2)機体審査に合格していないロボットで競技を行った場合

3)チームメンバー、あるいはチームのロボットが、他チームあるいは審判などに対して、人格を無視するような言動、発話、表記を行った場合

4)審判の許可なく修理を行った場合

5)チームメンバー以外の者が、チームメンバーしか入れない場所に立ち入った場合

4.反則行為への罰則は、発覚した時点で適用されるものとし、試合成立後に発覚した場合は、罰則は次の試合で適用され、成立した試合結果に変更は行わない。

第8章 その他

第17条 事故及び災害時は、各自の安全確保を優先するとともに、大会運営の指示に従うこと。

1.大会中、負傷及び事故などが発生した場合は、速やかに近くの大会運営(スタッフ)に伝えること。

第18条 大会へのエントリーチームやその関係者は、本規則第1条第1項の目的を尊重し、不適当な表現を行わないものとする。

第19条 本規則に記載されていない事項については、大会運営の指示に従うこと。