ファシリティジャポン株式会社

デジタルアクセシビリティで 誰もが

「自分らしく」ウェブを楽しむために

カントリーマネージャー 長井 早和子

| 事業内容 | デジタルインクルージョン向上のためのソリューションの研究、開発、提供 |

| 企業名 | ファシリティジャポン株式会社 |

| 創業 | 2018年(平成30年)9月25日 |

| 所在地 | 東京都千代田区二番町9-3 THE BASE麹町

川崎市川崎区東田町8 パレール川崎レッド館3F BIZcomfort川崎東口9号室 |

| 電話 | 03-6403-0926 |

| 従業員 | 4名 |

| 代表 | CEO イヴ コルニュ(兼 フランス本社Managing Director)

カントリーマネージャー 長井 早和子(ナガイ サワコ) |

| URL | https://www.facil-iti.jp/ |

インターネットは今や生活に欠かせない社会基盤であるが、すべての人にとって快適とは言えない。視覚や動作、認知に特性のある方々にとっては、文字が小さいことや色のコントラスト、複雑な操作が大きな障壁となっている。「文字が小さくて読めない」から「背景色を変えるだけで集中できるようになった」へ。「ワンクリックでウェブサイトが自分仕様に変わる」。そんな体験を提供するファシリティジャポン株式会社の取り組みに注目が集まっている。

コーヒータイムの一言が世界を変えた

「椅子や机は自分に合わせて調整できるのに、なぜウェブサイトはそうではないのだろう?」

2012年、フランスのFACIL’iti SAS(フランス本社の前身の会社)の大学生インターンの一言が、すべての始まりだった。コーヒータイムでの何気ない雑談が、やがて世界で注目されるデジタルアクセシビリティソリューションの誕生につながった。社長はその発想に強く共感し、身体障がい者団体との信頼関係を一から築き上げ、多くの困難を乗り越えながら当事者の意見を採り入れつつサービスを磨き上げ、2015年に「FACIL’iti(ファシリティ)」は特許を取得した。その後、2018年にフランスで法人化したのと同年、日本進出を果たした。

「日本貿易振興機構(ジェトロ)パリ事務所のイベントで、『日本の社会に相性の良いサービス』とのアドバイスをいただいたのが、進出の決め手でした」

現在、FACIL’itiは国内外1000以上のウェブサイトに導入され、600万人以上のユーザーに利用されている。日本でも政府広報オンライン、明治安田生命相互会社、中外製薬株式会社など、官民を問わず幅広い分野で実績を積み重ねている。

FACIL’iti(ファシリティ)トップサイト

FACIL’iti(ファシリティ)トップサイト

川崎で実を結ぶ国際連携

日本法人はリモートワークを基本としながらも、羽田空港が近く、フランス本社からのアクセスも便利なうえ、品川から新幹線での移動も容易なため、日本国内での移動の利便性を重視して川崎エリアに拠点を構えた。「IT業界で転職を考えていたとき、先輩の紹介で出会ったこの会社の理念に共感した」と語る長井氏。川崎移転の決断も「フランス本社との連携と国内展開の両立」という戦略的な判断だった。

その頃参加したピッチイベントで川崎市産業振興財団の担当者と出会い、「かわさき起業家オーディション」や「かわさき基準(KIS)認証制度」を知ったことが、その後の事業展開を後押しするきっかけとなった。

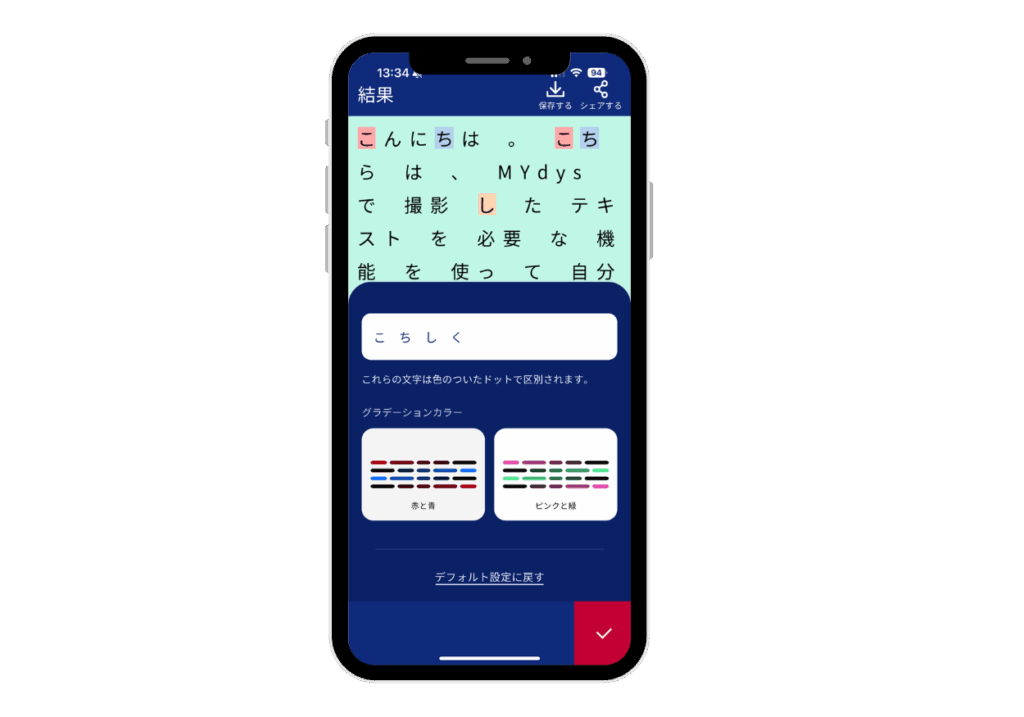

川崎での2年間で同社は飛躍的な成長を遂げた。FACIL’itiがKIS認証を取得し、新開発の識字障害(ディスレクシア)向けアプリで2024年の第140回かわさき起業家オーディションでは6つの賞を同時に受賞するという快挙を成し遂げた。さらに、KIS認証を持つ市内IT企業とのコラボレーションの模索も進んでおり、地域発の新たなソリューション創出が期待されている。

「ルビ」「縦書き」日本語の複雑さに挑んだ5年間

日本向けのローカライズでは、大きな壁が立ちはだかった。

「技術開発はフランス本社が行っているため、日本語独特のルビ、漢字、ひらがな、カタカナの処理が大きな課題でした」

フランス本社には日本語を理解できる社員がいなかった。そこで、日本から新聞や雑誌、教科書、学校のプリントなどのサンプルをフランスに送り、これらを参考に機能実装を進めていった。

「日本のウェブサイトでは縦書き・横書きが併存していること、日本語に他の言語が混在していることも対応を難しくしています」

中国語のようにすべて漢字に置き換えるのではなく、多様な表現方法のある日本語への対応にエンジニアも苦労した。欧米のウェブサイトに比べて情報量が多く、見た目も複雑な日本のサイトは、裏側のソースコードも複雑化しており、それが開発上の課題となった。

日本関連の開発案件は2018年から50件にのぼり、大きな組織では数十のウェブデザインのパターンがあるため、それを含めると数百パターンに及ぶこまやかなカスタマイズが求められた。

そうした案件を重ねる中でノウハウを蓄積するとともに、「こういう症状の人にはこういう表示が適している」という知見を基盤に、先述の識字障害向けアプリを開発、現場の児童・生徒や教員からのフィードバックを反映するため川崎市の小中学校3校で実証試験に着手。地域の子どもたちの声が、世界で使われるアプリの改良に直結する。まさに「グローバル企業の地域密着型イノベーション」の実例だ。

「特に日本語は特徴的なので、海外で有効とされている機能だけで足りるのか、あるいは不要な機能もあるかも含めて、実証試験で確認しながら抽出していきます」

『障がい者向け』から『みんなのため』へ、ユーザーの声が原動力に

サービス普及の鍵は、単なる技術説明ではなく「共感」にあった。

共感してもらわないと導入までつながらないので、最初『障がい者向け』という表現では日本では受け入れられにくい印象があったという。そこで「ダイバーシティ」「多様性対応」「インクルーシブ対応」といった言葉を意識して発信を続けた結果、より幅広い利用者への普及につながった。

直接的なユーザーの声は届きにくいが、「こういう仕組みを知らなかった」という声が多い。

特に印象的なのは、当事者からの反響だ。「サービス自体もありがたいが、こうした取り組みをしていることがありがたい。取り残されていると感じていたが、気にかけてもらえたことで心遣いを感じた」という声は開発チームにとって、これ以上の励みはない。技術で人の心を動かす瞬間だった。

導入企業からも、従来ウェブサイトの見やすさに配慮できていなかったが、FACIL’itiを導入したことで「ウェブサイトが見やすくなった」という顧客の声が増加。政府広報オンラインでは、視覚・動作・認識に困難を抱える方々のアクセス向上に貢献している。こうした声は、FACIL’itiが単なる技術にとどまらず、人々の生活や企業活動に確かな変化をもたらしていることを示している。

Web for All, By All. デジタルインクルージョンの実現へ

利用者からのフィードバックや開発で得たノウハウは次の展開にも活かされている。識字障害に限らず、シニア向けなど他分野に特化した開発も検討している。機能をシンプルにしたソリューションを提供するなど、「デジタルインクルージョン(誰もが年齢や障害、環境にかかわらずデジタル技術を利用できるようにすること)」を軸とした新たな挑戦は続く。

「デジタルインクルージョンが会社の方針です。ウェブサイトだけでなく、他のデジタル分野にも応用していき、得た知見やノウハウを活かしながら新たな道を切り開き、社会に還元していきたい」

インターンによる発想から始まり、当事者と共に築き上げた開発、官公庁や大手企業に広がる実績、国内外での受賞や認証、そして利用者の声――。

フランス発の技術と日本のきめ細かなサービスが融合し、誰もが自分らしくウェブを楽しめる社会の実現を目指し、川崎から新たな挑戦を続けている。

識字障害(ディスレクシア)向けアプリ

識字障害(ディスレクシア)向けアプリ